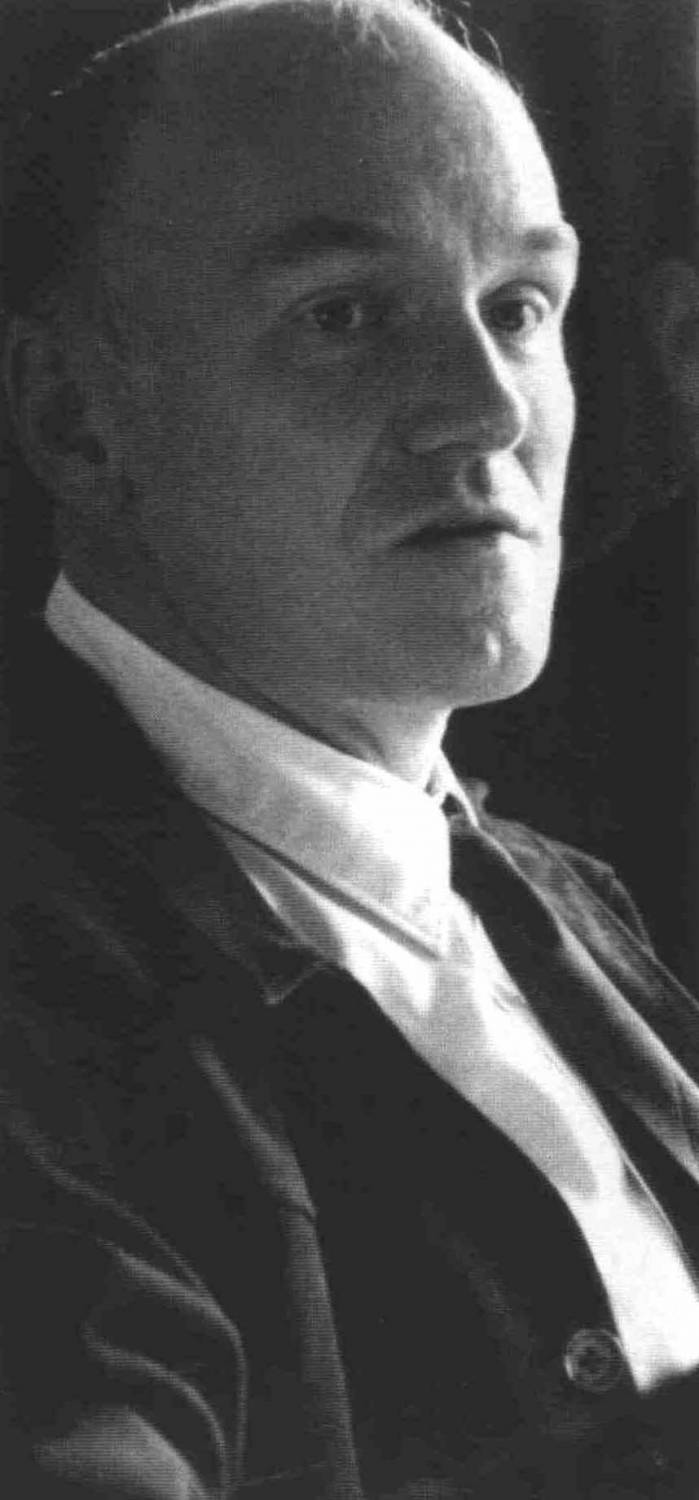

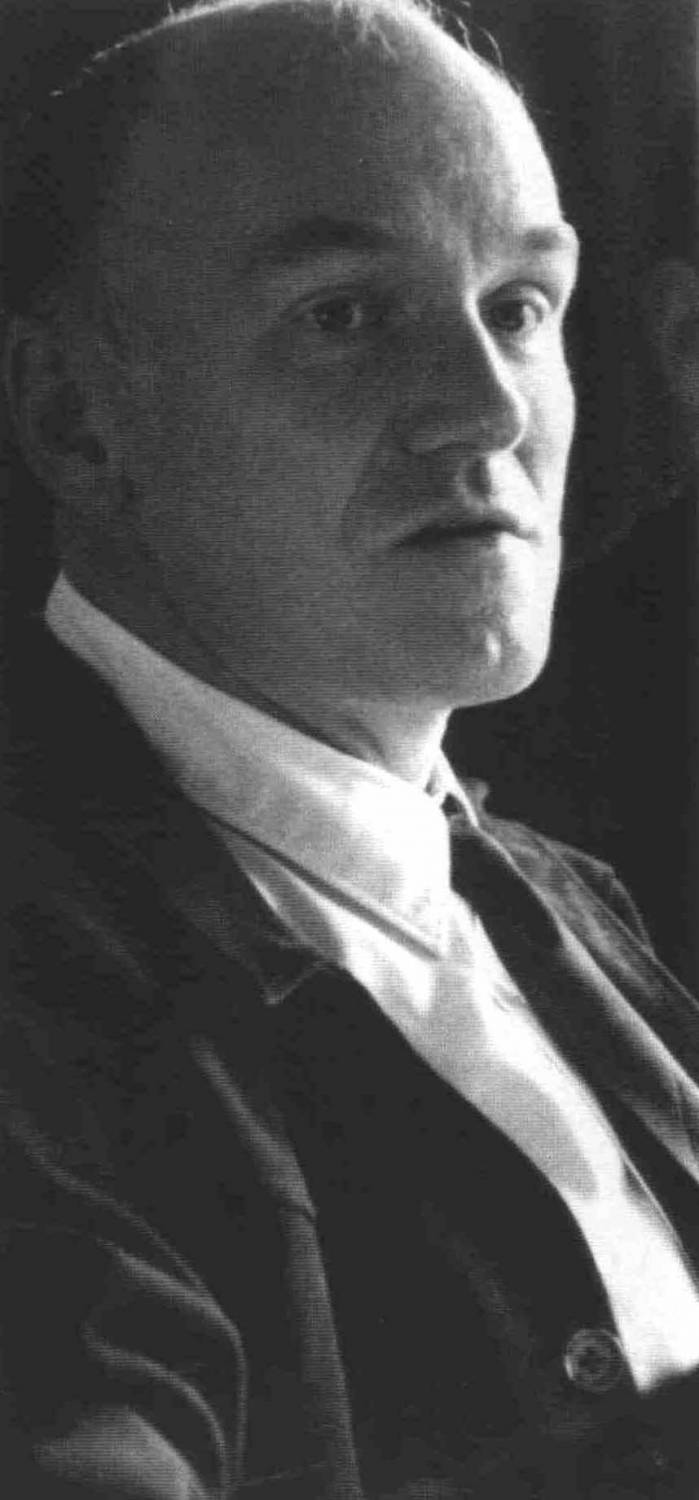

![]() |

| SR. Fonte intoclassics.net |

Dopo tre concerti, di cui due da solo e uno con l'orchestra, Sviatoslav Richter non è più lo stravagante artista dalla cui fama era stato preceduto da molto tempo né l'irreale pianista dei dischi grammofonici, ridotto a una perfezione non sua: ma non per questo la sua apparizione m'è sembrata meno singolare e meno memorabile di quanto non m'aspettassi. Soprattutto gli ascoltatori giovani, abituati al comportamento impassibile dei pianisti d'oggi e al loro ginnico dispiegamento d'una tecnica che tiene a occultare gli sforzi dei muscoli e dei tendini, si sono meravigliati al gioco abbandonato e tumultuoso di Richter, alle sue mani che volano in aria dopo aver acchiappato un accordo, alla perpetua oscillazione del busto, al concorso delle spalle sul peso dei fortissimi, all'espressione corrucciata e rapita del pianista, sul cui volto passavano le espressioni via via riferibili alle immagini suscitate dalla tastiera. Questa mimica non è nuova, ma è come se lo fosse, in quanto risale a mezzo secolo fa, quando il pianoforte si suonava, esteriormente, in tale maniera, come testimoniano anche le amene e crudeli caricature di concertisti famosi. Il pianista teneva a mostrarsi ispirato, anche quando non lo fosse, secondo il principio interpretativo, d'origine romantica, che non può commuovere gli altri chi non sia commosso per conto suo. Di questa estetica ottocentesca, che s'è protratta nel nostro secolo per oltre un decennio, sino alla vigilia della prima guerra mondiale, Richter è ancora partecipe e portatore, si che lo si può considerare un grande pianista col gusto e con gli ideali del tempo stesso in cui nacque. La spiegazione di quest'enigmatico anacronismo sta tutta nelle circostanze biografiche e artistiche in cui Richter è cresciuto come uomo e maturato come interprete. Da due anni soltanto Richter ha varcato i confini della sua patria, per affrontare il pubblico occidentale. In Russia la cortina di ferro non è stata soltanto politica e sociale, ma anche culturale. E proprio nell'arte, dopo alcune intemperanze d'avanguardia dei primi anni, la rivoluzione sovietica ha cristallizzato in una conservazione del vecchio mondo, i cui frutti, con intento didattico e riparatorio, si vollero porgere alle categorie popolari che da sempre n'erano state escluse; e la musica del romanticismo, che è stata il periodo più democratico nella storia conosciuta di quest'arte, è servita meglio d'ogni altra a incantare coi suoi prestigi il nuovo pubblico sovietico. Avendo operato sino a poco tempo fa nell'isolamento culturale e artistico del suo paese, Richter porta con sé, intatto e vivo come un messaggio, ardente ancora d'ideali un po' febbrili e fanatici, il mondo del simbolismo poetico, la Russia di Pasternak e di Scriabin, del salotto pietroburghese di Zinadia Ghippius e delle infiltrazioni estetiche degli acmeisti, imagisti e supremisti d'una Leningrado che a lungo continuò a sentirsi la città di Ciaicovski, di Dostoievski, di Gogol, e dei giovanili circoli filarmonici di Odessa. L'arte di Richter è giunta sino a noi, coi suoi aneliti romantici, coi suoi eccessi di superamento della tecnica, con l'anima idealistica del Dottor Zivago traverso la Rivoluzione e la grande guerra patriottica. Il neo-romanticismo di Richter va inteso come tale nel quadro complessivo dell'attuale fase crepuscolare del pianoforte; in sé, è un tardo romanticismo, in cui Chopin, Schumann e anche Brahms trovano il loro lievito interpretativo nell'inquietudine di Scriabin...